- Podcasts

Les bienfaits du thym et du romarin : deux piliers de la phytothérapie selon le Dr Jean-Christophe Charrié

Le thym (Thymus vulgaris) et le romarin (Rosmarinus officinalis) occupent une place centrale dans la pharmacopée traditionnelle européenne. Selon le Dr Jean-Christophe Charrié, médecin généraliste, enseignant et cofondateur de l’Institut d’Endobiogénie, ces deux plantes constituent des alliées majeures de la santé naturelle, agissant à la fois sur l’immunité, la digestion, le système nerveux et les processus inflammatoires.

1. Le thym : stimulant matinal et régulateur neurovégétatif

Le Dr Charrié décrit le thym comme « la plante du matin », car elle agit directement sur le système parasympathique, impliqué dans la relaxation et le sommeil. « Le thym, c’est la plante qui va freiner le parasympathique », explique-t-il. « Il ne sert à rien d’appuyer sur l’accélérateur de votre voiture si vous n’avez pas enlevé le frein à main », poursuit-il pour illustrer que, chez les personnes à réveils difficiles, le thym permet de relancer l’énergie sans forcer l’organisme.

Sur le plan pharmacologique, le thym possède des propriétés anti-infectieuses puissantes. « Si vous prenez une boîte de pétrie, que vous mettez une culture de bactéries et une goutte d’huile essentielle de thym, vous verrez que les bactéries vont arrêter de pousser », souligne le médecin. Cet effet antiseptique direct s’accompagne d’une action immunostimulante, renforçant la capacité du corps à répondre aux agressions infectieuses.

Le thym stimule également les glandes surrénales, favorisant la sécrétion naturelle de corticoïdes et d’adrénaline. Ces hormones endogènes participent à la gestion du stress et à la diminution de l’inflammation, contribuant ainsi à la vitalité générale.

2. Une plante digestive et métabolique

Le thym présente aussi des propriétés cholérétiques et carminatives, facilitant l’évacuation de la bile et la digestion des protéines lourdes. « Le thym est très bienvenu pour digérer la carme, donc la viande, toutes ces grosses protéines longues à digérer », précise le Dr Charrié.

Son usage culinaire ancestral n’est pas le fruit du hasard : « C’était une connaissance empirique », rappelle-t-il. « Nos ancêtres observaient que lorsque l’on rajoutait ces plantes dans un plat, on digérait mieux. »

Cependant, le médecin met en garde contre une consommation excessive chez les personnes hypertendues : « Le thym utilisé régulièrement au long cours peut aggraver l’hypertension. » Une utilisation modérée et raisonnée est donc recommandée.

3. Le romarin : plante du soir, antioxydante et anti-inflammatoire

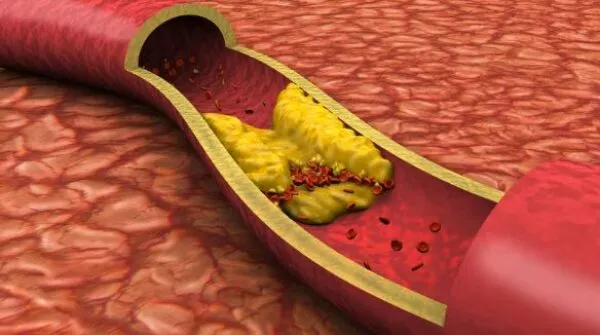

À l’inverse du thym, le romarin est décrit comme une plante du soir, capable de stimuler le parasympathique et de favoriser la détente. Il exerce une action directe sur les processus inflammatoires. Selon le Dr Charrié, « le romarin, c’est une plante qui a des actions directes sur l’inflammation en agissant sur le complément ». Cette activité sur la cascade du complément en fait un anti-inflammatoire démontré et puissant.

Le romarin possède aussi une forte capacité antioxydante, agissant contre les radicaux libres, ces « déchets du métabolisme » qui accélèrent le vieillissement cellulaire. « Le romarin est une des plantes les plus puissantes pour lutter contre les radicaux libres », indique le Dr Charrié, ajoutant que cette double action anti-inflammatoire et antiradicalaire « lui donne toute sa puissance ».

4. Un soutien digestif et hépatique reconnu

Outre ses propriétés anti-infectieuses, le romarin est un protecteur hépatobiliaire. Il est à la fois cholérétique (il favorise l’évacuation de la bile) et cholagogue (il en stimule la production). « Le romarin va aider le foie à fabriquer de la bile et en plus à l’expulser », précise le médecin.

Associé à la fumeterre, plante qui facilite l’ouverture du sphincter d’Oddi, le romarin contribue à une meilleure vidange biliaire. Le Dr Charrié parle d’une « super synergie » particulièrement utile en période de fêtes ou d’excès alimentaires : « Vous allez à la fois produire, actionner la chasse et ouvrir le robinet pour que ça s’évacue. »

Le romarin présente également une action diurétique et purifiante, aidant à désenflammer les muqueuses urinaires et à prévenir les surinfections.

Ce qu’il faut retenir… « Le thym le matin, le romarin le soir. »

Le thym et le romarin forment un duo complémentaire en phytothérapie.

Le thym, plante du matin, stimule l’énergie, soutient l’immunité et facilite la digestion, tandis que le romarin, plante du soir, apaise, protège le foie et lutte contre l’inflammation et le stress oxydatif.

5. Modalités d’usage et précautions

Ces deux plantes peuvent être intégrées facilement à la routine quotidienne :

- En infusion, le thym le matin pour stimuler, le romarin le soir pour apaiser ;

- En usage culinaire, dans les plats mijotés, soupes ou sauces ;

- Sous forme d’huile essentielle, en veillant à la prudence en raison de leur nature concentrée et caustique.

Le Dr Charrié insiste sur la cohérence physiologique de cette répartition : « La logique, en physiologie, serait qu’on privilégie le thym le matin et le romarin le soir. » Toutefois, il rassure : « Si vous inversez, ce n’est pas grave, parce que vous n’allez pas faire ça tous les jours non plus. »

6. Complémentarité et approche intégrative

Bien que le thym et le romarin partagent une activité anti-infectieuse commune, ils se distinguent par leurs effets neurovégétatifs opposés, ce qui rend leur association simultanée peu pertinente. Dans une perspective d’endobiogénie, le Dr Charrié prône une utilisation adaptée au rythme biologique du corps : le thym pour dynamiser le matin, le romarin pour restaurer et réparer le soir.

En somme, ces deux plantes aromatiques, longtemps employées dans la médecine populaire, trouvent aujourd’hui leur place dans une approche scientifique intégrative. Utilisées avec discernement, elles constituent des outils naturels de régulation de l’immunité, de la digestion et de l’inflammation, tout en illustrant le principe fondamental de l’endobiogénie : rééquilibrer les fonctions de l’organisme plutôt que combattre uniquement les symptômes.

Présentation de l’intervenant Dr. Jean-Christophe Charrié

Médecin généraliste depuis 1999, il est spécialiste de l’endobiogénie et propose une approche globale et personnalisée des soins.

Il est également conférencier, auteur, formateur et président de l’Institut d’Endobiogénie.